इस पेज पर आप हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अध्याय वर्ण की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण को पढ़ेंगे।

पिछले पेज हम में हिंदी व्याकरण के अध्याय अनेक शब्दों के एक शब्द की जानकारी शेयर कर चुके है उसे जरूर पढ़े।

चलिए वर्ण किसे कहते हैं इसके प्रकार और उदाहरण की जानकारी को पढ़कर समझते है।

वर्ण किसे कहते हैं

लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिन्हे और अधिक खंड या टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं।

देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत (वर्ण) होता हैं।

भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती हैं जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य मानी जाती हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के बोलना शब्द से हुई हैं।

हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्न तरीके से हुआ।

संस्कृति – पाली – प्राकृत – अपभ्रंश – अपहटटय – आधुनिक – हिंदी

हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 45 (35 व्यंजन + 10 स्वर) जबकि लेखन की दृष्टि से कुल वर्ण 52 (39 व्यंजन + 13 स्वर) होते हैं।

हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यह मूल ध्वनि होती है, इसके और खण्ड नहीं हो सकते।

जैसे :- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्, ख् आदि।

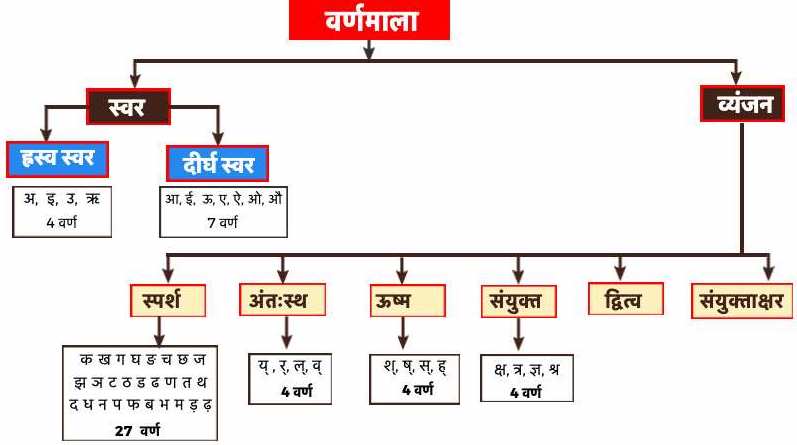

वर्णमाला :- वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।

दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे भी कह सकते है, किसी भाषा के समस्त वर्णो के समूह को वर्णमाला कहते हैै।

प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है।

जैसे :- हिंदी भाषा की वर्णमाला अ, आ, क, ख, ग….ज्ञा है और अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला A, B, C, D, E….Z है।

वर्ण के प्रकार

वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार होते हैं।

हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते है।

1. स्वर (Vowel)

वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता हैं। अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती इनकी कुल संख्या 13 हैं जबकि मुख्य रूप से इनकी संख्या 11 मानी जाती हैं वे स्वर कहलाते है। स्वर की संख्या ग्यारह हैं।

वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ, होठ का नहीं।

हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर है।

जैसे :- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ऋ, ॠ, ऌ, ॡ।

स्वर के भेद

स्वर के दो भेद होते है।

- मूल स्वर :- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ

- संयुक्त स्वर :- ऐ (अ +ए) और औ (अ +ओ)

उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद होते है।

(a). ह्रस्व स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्स्व स्वर कहते है।

ह्स्व स्वर चार होते है – अ आ उ ऋ।

‘ऋ’ की मात्रा (ृ) के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण ‘रि’ की तरह होता है।

(b). दीर्घ स्वर

वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं।

सरल शब्दों में, स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते है।

दीर्घ स्वर सात होते है – आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते है।

जैसे :-

- आ = (अ +अ )

- ई = (इ +इ )

- ऊ = (उ +उ )

- ए = (अ +इ )

- ऐ = (अ +ए )

- ओ = (अ +उ )

- औ = (अ +ओ )

(c). प्लुत स्वर

वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी तीन मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं।

सरल शब्दों में “जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, उसे ‘प्लुत’ कहते हैं।”

इसका चिह्न (ऽ) है। इसका प्रयोग अकसर पुकारते समय किया जाता है। जैसे- सुनोऽऽ, राऽऽम, ओऽऽम्।

हिन्दी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे ‘त्रिमात्रिक’ स्वर भी कहते हैं।

अं, अः अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अं को अनुस्वार तथा अः को विसर्ग कहा जाता है।

अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग

अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग- हिन्दी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता हैं।

अनुस्वर और विर्सग व्यंजन हैं, जो स्वर के बाद, स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेतचिह्न इस प्रकार हैं।

अनुनासिक (ँ) :– ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुँह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है।

जैसे :- गाँव, दाँत, आँगन, साँचा इत्यादि।

अनुस्वार (अं) :– यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है।

जैसे :- अंगूर, अंगद, कंकन।

निरनुनासिक :- केवल मुँह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं।

जैसे :- इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि।

विसर्ग (अः) :– अनुस्वर की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ‘ह’ की तरह होता है।

संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है। हिन्दी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किन्तु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है।

जैसे :- मनःकामना, पयःपान, अतः, स्वतः, दुःख इत्यादि।

2. व्यंजन (Consonant)

जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं।

अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। यह संख्या में 33 हैं।

व्यंजन के प्रकार

व्यंजन के भेद निम्नानुसार हैं।

(a). स्पर्श व्यंजन

स्पर्श का अर्थ छूना होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुँह के किसी भाग जैसे:- कण्ठ, तालु, मूर्धा, दाँत आदि को स्पर्श करती है उन वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते है।

इन्हें पाँच वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग में पाँच-पाँच व्यंजन हैं।

हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है।

| जैसे :- | |

|---|---|

| क वर्ग | क् ख् ग् घ् ड़् |

| च वर्ग | च् छ् ज् झ् ञ् |

| ट वर्ग | ट् ठ् ड् ढ् ण् (ड़् ढ्) |

| त वर्ग | त् थ् द् ध् न् |

| प वर्ग | प् फ् ब् भ् म् |

(b). अंतःस्थ व्यंजन

अन्तः का अर्थ होता है- ‘भीतर’। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुँह के भीतर ही रहे उन्हें अन्तःस्थ व्यंजन कहते है।

यह चार हैं य् , र्, ल्, व्

(c). ऊष्म व्यंजन

उष्म का अर्थ होता है- गर्म। जिन वर्णो के उच्चारण के समय हवा मुँह के विभिन्न भागों से टकराये और साँस में गर्मी पैदा कर दे।

यह चार हैं – श्, ष्, स्, ह्

| कंठ्य | (गले से) | क, ख, ग, घ, ङ |

| तालव्य | (कठोर तालु से) | च, छ, ज, झ, ञ, य, श |

| मूर्धन्य | (कठोर तालु के अगले भाग से) | ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, ष |

| दंत्य | (दाँतों से) | त, थ, द, ध, न |

| वर्त्सय | (दाँतों के मूल से) | स, ज, र, ल |

| ओष्ठय | (दोनों होंठों से) | प, फ, ब, भ, म |

| दंतौष्ठय | (निचले होंठ व ऊपरी दाँतों से) | व, फ |

| स्वर | (यंत्र से) | ह |

(d). संयुक्त व्यंजन

जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।

संयुक्त व्यंजन चार होते हैं।

| क्ष | क् + ष + अ | (रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय) |

| त्र | त् + र् + अ | (पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण) |

| ज्ञ | ज् + ञ + अ | (सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन) |

| श्र | श् + र् + अ | (श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण) |

संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है।

कुछ लोग क्ष् त्र् और ज्ञ् को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं पर यह संयुक्त व्यंजन हैं अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता।

संस्कृत में स्वरों को अच् और व्यंजनों को हल् कहते हैं।

व्यंजनों में दो वर्ण अतिरिक्त होते हैं।

- अनुस्वार

- विसर्ग

अनुस्वार :- इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह (ं) है।

| जैसे:- | |

| सम्भव | संभव |

| सञ्जय | संजय |

| गड़्गा | गंगा |

विसर्ग :- इसका उच्चारण ह् के समान होता है। इसका चिह्न (:) है।

जैसे :- अतः, प्रातः

(e). द्वित्व व्यंजन

जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता हैं।

जैसे :-

- क् + क = पक्का

- च् + च = कच्चा

- म् + म = चम्मच

- त् + त = पत्ता

द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है।

(f). संयुक्ताक्षर

जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता हैं।

जैसे :-

- क् + त = क्त = संयुक्त

- स् + थ = स्थ = स्थान

- स् + व = स्व = स्वाद

- द् + ध = द्ध = शुद्ध

यहाँ दो अलग-अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बना है।

वर्ण से संबंधित प्रश्न-उत्तर

Q.1 भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं?

A. शब्द

B. व्यंजन

C. स्वर

D. वर्ण

Ans. वर्ण

Q.2 वर्णमाला कहते हैं?

A. शब्द-समूह को

B. वर्णों के संकलन को

C. शब्द गणना को

D. वर्णों के व्यवस्थित समूह को

Ans. वर्णों के व्यवस्थित समूह को

Q.3 निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं?

A. क, ख

B. य, र

C. च, ज

D. ट, ण

Ans. क, ख

Q.4 स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य वयंजन कौन से हैं?

A. ग, घ

B. ज, झ

C. ड, ढ़

D. प, फ

Ans. प, फ

Q.5 निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं?

A. अ, आ

B. क, ग

C. थ, ध

D. फ, भ

Ans. थ, ध

Q.6 हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन-से हैं?

A. अ, आ

B. इ, ई

C. उ, ऊ

D. अं, अः

Ans. अं अः

Q.7 निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन हैं?

A. पुनः

B. इलाहाबाद

C. दिल्ली

D. उत्साह

Ans. दिल्ली

Q.8 कौन सा अमानक वर्ण हैं?

A. ख

B. च

C. भ

D. ठ

Ans. भ

Q.9 निम्लिखित में कौन ट वर्ग नहीं हैं?

A. क्ष

B. ष

C. ध

D. ज्ञ

Ans. ध

Q.10 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हैं?

A. 32

B. 34

C. 33

D. 36

Ans. 33

Q.11 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी हैं?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Ans. 13

Q.12 निम्लिखित में से कौन-सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दन्त्य नहीं हैं?

A. त

B. न

C. द

D. ट

Ans. ट

Q.13 इनमें संयुक्त व्यंजन कौन-सा हैं?

A. क्ष

B. ष

C. ध

D. ज्ञ

Ans. ज्ञ

Q.14 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हैं?

A. 50

B. 51

C. 52

D. 53

Ans. 52

Q.15 ‘क्ष’ ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं?

A. मूल स्वर

B. मोष वर्ण

C. संयुक्त वर्ण

D. तालव्य

Ans. संयुक्त वर्ण

जरूर पढ़े :-

आशा है वर्ण की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण आपको पसंद आयी होगी।

वर्ण से सम्बंधित किसी भी तरह के प्रश्न के लिए कमेंट करे।

यदि यह जानकारी पसंद आयी है तो सोशल साइट्स पर शेयर जरूर करे।

thanks for this information

Thanks for this information.

आपने इस पोस्ट में विशेषण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद

मुझे खुशी हैं कि आपको जानकारी पसंद आयी। ब्लॉग पर आते रहे।

vrey nice sir thank you sir

फीडबैक के लिए शुर्किया राजू जी

sir ji bahot-bahot dhanyawad apka is jankari ke liye

Keep visiting sirji

Useful for me

Thank you for your feedback Harshita 🙂

Your

Very best

Thank you for your feedback

Keep visiting

Very nice and easy for students. I like it. ????????????????

Thank you for your feedback.

Keep Visiting.

I m fully satisfied by ur answer. I m very thanks full to u for ur answer

Your Welcome

Nice but i don’t rate good to anything

Please say something how to improve this post

Very best answer

Thank you.:)